在 2019年末的時候,我在職涯上突然進入了一個很大的迷惘期,我懷疑自己的價值,不確定職涯上的發展,甚至對與他人相處的方式感到迷失。那時候說著想要找自己,卻不清楚該如何開始,於是踏上了自我探索的旅程…..

這段旅程裡,我接觸到了一項寶貴的技能——自我覺察,試著將它融入日常生活,讓我逐漸開始找到了和人事物之間的平衡。

這篇文章將分成上下篇,上篇想與你分享自我覺察是什麼,而下篇則會分享如何在日常生活中進行覺察練習,並在迷惘的時候,如何運用。

為什麼我們需要自我覺察?

你是否曾經想過:「都這麼忙了,哪有時間覺察自己?」

先說,我曾經這麼想!!覺得每天都很多事項要完成了,哪有時間好好思考那麼多。

過去我總希望自己在各方面都能有所進展,生活和工作能完美平衡,於是拼命的衝刺,尋找方法前進,當時並不知道,自己無意識的將外在的壓力、內在的情緒與瑣碎的雜事混在一起,無形中製造了更大的內外混亂,直到開始了覺察自我,才發現自己被內外的種種拉扯得動彈不得。

在混亂中迷失,往往無法清晰看見什麼才是最重要的,也難以找到真正適合自己的方向,即使手邊明明有方法、有資源,內心仍會覺得彷彿被一層濃霧遮住了視線,不確定自己該如何邁出下一步。

迷惘與情緒的糾纏:現代人的內心困境

這樣的迷惘,不只發生在職場,是在日常生活中的各個層面也會發生的,與自己的關係,與他人的關係、工作、事業、家庭、感情等等,所有情境都影響著心情和狀態。

在資訊發達的時代,理論上獲取知識與方法已非難事,但總會有那麼一刻,內心好像哪裡「卡住」,不確定或是做不到,就像站在一條岔路前,知道有許多選擇,卻始終無法踏出那一步,對於自己的定位感到迷茫。

當迷惘來襲時,其實是一種內在的訊號,提醒你停下腳步,回到自己,看看究竟發生了什麼?是什麼在牽動心中的在意?有什麼情緒正在影響選擇?是哪些外在因素使自己舉步維艱?

正視自己的處境、內在的情緒波動,釋放且不再逃避那些內心的糾結,你才有機會踏出步伐撥開迷霧,找到清晰路徑。

自我覺察:鬆脫慣性,為選擇與行動帶來明晰的指引

在覺察的過程中我深深理解到我們的選擇和行動,往往受到經驗、習慣性的思維模式,還有不自覺的情緒驅動。如果沒有意識到這些模式,就容易陷入相同的困境,反覆做出類似的選擇,卻又對結果感到困惑與無力。

這也是為什麼自我覺察可以幫助我們理解那些影響決策與行動的內在機制,並且真正看見自己。

當我們開始練習自我覺察,就能回到自己身上,去辨識那些習慣性的反應:在面對挑戰時,我是不是不自覺地退縮?

在關係中,我有沒有因對方的態度而影響情緒,我有沒有什麼特定的模式,它們是否適合現在的我?

理解這些後,我們才能有意識地調整,而不是被慣性牽著走, 內耗減少、視角更開闊,多了更多彈性,便能清晰的做出真正適合自己的選擇和行動,在困難情境下也更能從容應對,而不是一再被舊有模式困住。

什麼是自我覺察?

自我覺察是了解自己,以及了解別人對你的看法之意願和能力。包括了解自己的價值觀(引導生活方式的原則)、熱忱(喜歡做什 麼事)、志向(想要體驗和達成的事)、適合的環境(能快樂地融入身處的環境)、模式(一致的思考、感受和行為方式)、反應(展現自身能力的想法、感受、行為)、影響力 (他們對別人的影響)

—《深度洞察力:克服認知偏見,喚醒自我覺察,看清內在》作者/組織心理學家 Tasha Eurich

「覺」在字典裡是指醒悟、知曉、感受到、意識到或啟發,而「察」是觀看、明辨、了解。這兩個結合,自我覺察是內心的感知,更是一種對自身內外狀態深刻的理解與觀察,感覺、看見自己是什麼、還想要什麼。

自我覺察涵蓋了非常多面向,內在到外在,過去現在到未來,也是融合主觀和客觀的角度,我常覺得自我覺察不僅僅是靜態的「了解」或「知道」,更是一種動態,它需要我們在生活中不斷的行動與實踐,也試著保持中立、不帶評判地觀察自己的感受與行為,從而認識、更接近完整的自我。

覺察的三個層次

自我覺察超越了時間的限制:它連結過去的經驗,讓我們回顧與學習;聚焦於當下,幫助我們接納與理解;並展望未來,引導我們以更清晰的方向前行,自我覺察在人生成長中成為一個重要幫助自己的能力。

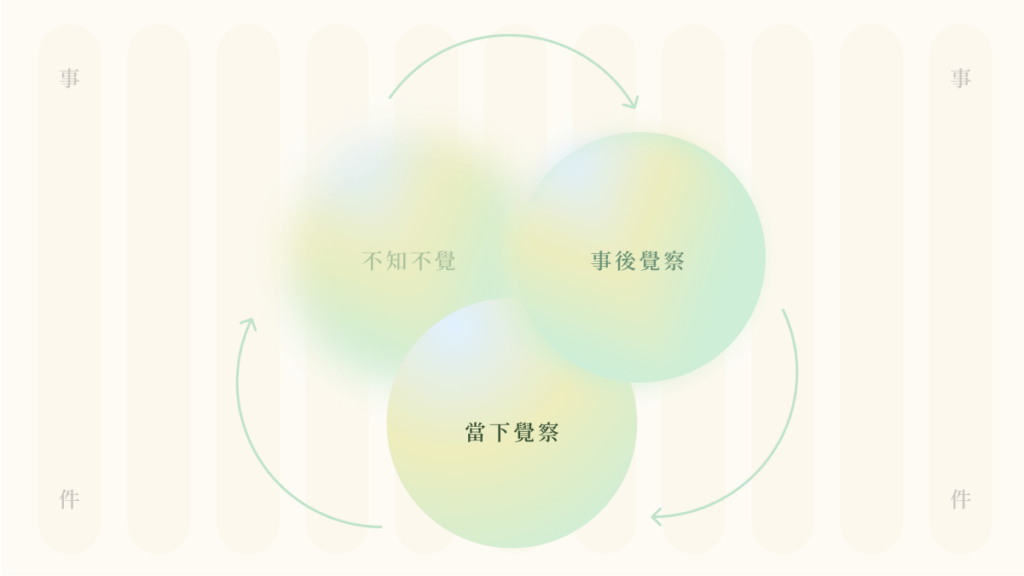

而在覺察的歷程裡可以分成三種層次,而這些層次展現了我們對內在感受和外在行為的意識深度,從無意識到有意識,再到當下有意識的覺察

層次一:無意識 – 不知不覺

這個階段是我們尚未意識到自己面對事件是如何反應的,通常行為和反應都處於自動導航,例如遇到不滿意的事時總是生氣、面對壓力時不自覺逃避,或是在某些情境感到情緒波動卻不知道原因。

這種不知不覺缺乏覺察的情況容易感到困惑或無力,再來也有可能因為忽略自己的反應而影響和他人的關係。

層次二:有意識 – 事後覺察

這個層次「主動」是一個覺察的關鍵,大部分覺察過程都集中在這個層次,在事情發生後有意識的理解自己在情境中的感受和行為模式,還有也可以從過去種種經歷的觀察認識自己。

分享一個例子,過去自己很容易因為老闆或客戶想要改稿,內心就莫名的會很怒,變得很激動,理智上知道可以有方法的去溝通協調達到共識,但卻持續地被自己的生氣影響著,讓自己工作的很不愉快,漸漸的開始懷疑自己在職涯的路上該怎麼走下去。

一開始可能只會想為什麼要一直改稿,我到底待怎麼做才能改善這種情況,後來開始先學會回到自己的內心,接納自己的生氣,看見自己對他人和事情的評判,還有對自己不夠好的自責,也問問自己究竟在乎的是什麼?期待什麼?

隨著對自己狀態和價值觀的理解和面對事情的角度從我需要改變什麼?變成我能創造什麼?

這樣觀點的轉換,即使還是有生氣的時候,但心態上輕鬆了許多,行動也隨著心態有所動力與方向。

層次三:當下意識

這個階段會隨著覺察的練習越來越多而更能掌握以及即時捕捉當下心裡的感受、身體的反應、想法、期待和行為。

像是感受到焦慮時,能立即意識到這份感受是來自某些未解決的壓力,進而減少因焦慮而影響的行為。還有在自己的每一個行動中,心腦適合一的了解自己是如何做著那件事的。

當下意識更是幫助我們有選擇去做適合的回應,而非依賴自動導航。

這三個層次並非線性的進程,而是彼此交織,甚至在不同情境中切換。無論你處於哪一個階段,重要的是以開放與接納的心態去探索,每個層次的覺察都為自我成長提供了獨特的價值。

自我覺察的挑戰

接觸覺察的過程難免會有些卡關的地方,分享兩個我經歷過的挑戰:

為何我們常逃避直視自己

在自我覺察的過程有時候會像是脫皮,帶來疼痛與難受,而我也曾經因此選擇了逃避應對。

像是逃避關係裡一直重複發生的爭執,寧願視而不見或堅持己見,因為深入覺察或許意味著承認問題的存在,也可能害怕看自己看得更細了,會迎來分離。

感到低落的時候不知道自己是誰,有時會陷入自我批評的循環,反覆思考自己的不是,隨著時間推移,自我價值感越來越低,使我對自己的了解充滿偏見,難以保持中立的看待自己。

作家瑪莉安・威廉森説:「我們需要有勇氣,才能忍受自我發現的銳痛,而不是選擇不知不覺,並且持續一輩子的鈍痛。」

不知不覺的生活看似輕鬆,實則積累了更多長期的痛苦。若我們選擇直視自己,雖然可能感到不安,但這種短暫的不適,卻為更廣闊的內心世界與更平靜的生活鋪平了道路,每一次直面自己,都是在為未來打開更多可能性。

如果我們知道覺察能為自己迎來廣闊的視野,那會不會也就能更加有勇氣了呢? (在我的答案理事肯定的☺️)

自我覺察與自我反思的差異與整合

在自我探索的旅程中,一個常見的盲點是「過度反思」,當我們不斷檢討自己、試圖剖析事情的來龍去脈,反思便可能從幫助成長的工具,變成讓我們裹足不前的絆腳石。陷入過度反思的人,容易停留在困境裡,反覆懷疑自己,甚至產生受害者心態。

當我們能適當整合 「自我覺察」與「自我反思」,就能在理解自己的同時,從經驗中調整、成長,而不是困在糾結裡。

這邊也分享一下我對覺察和檢視各自的想法與兩者的整合:

自我覺察:聚焦當下,純粹的感知與理解

我發現覺察和反思有一個顯著的差異是「事件的當下」,無論是對內在的情緒、身體感受,還是對外在環境的變化,面對你所發生的體驗到的經歷,都是以「當下正在發生什麼」來感受、觀看和接觸。

那個當下的你是包含過去到現在累積而成的你,在你的世界裡的那個當下,所有的發現與感知都會是最真實的,在某個情境裡,你可能發現自己身體緊繃、心裡感到焦慮,或者下意識有某種行為模式。這些感受與反應來自於過去的累積,但我們不急著分析它,而是先單純感知、理解,帶著開放的態度去觀看自己,這就是覺察。

結合覺察與反思,內在有層次的成長

雖然說覺察和反思有上述那些差異在,但在現代大部分的覺察其實都整合了兩者,在實際應用時,它們可以相輔相成,使個人歷程有層次的成長。

當我們迷惘、不知道該往哪裡走時,先透過覺察看見自己的現況:

- 我現在的感受是什麼?

- 我對當下的狀態有什麼期待或不安?

同時,透過反思進一步探索:

- 是什麼讓我無法邁出步伐?

- 過去的經驗如何影響我?

- 現在的我,有什麼資源可以幫助自己前進?

這樣的過程,像是在內心梳理出一條清晰的道路,使我們能夠不被情緒與慣性牽著走,而是帶著彈性與清晰,在你的心中以及理智上其實會逐漸撥雲見日,有了空間,自然而然逐步自己,從迷霧中找到方向進而轉變自我,做出真正適合自己的選擇。

從反覆反思到接納當下的心路歷程

剛接觸自我覺察時,我常常陷入過度反思的狀態。

記得有一次,我正努力應對工作和人際關係的壓力,那段時間,生活中充滿了各種挑戰,我總覺得自己應該能做得更好。

但每當事情不如預期,我就會開始不停地問自己:「為什麼會這樣?我到底做錯了什麼?」這種內心的自我審問成了一種模式,幾乎每次遇到問題,我都會迫切地想找到原因,想歸咎於某個確切的答案讓自己更好。

過去我也會因為與朋友的溝通上誤解而感到非常挫折,事情其實並不複雜,只是因為一個小小的意見分歧導致氣氛變得尷尬,但我卻在內心不斷翻找「為什麼會這樣」。我回想自己說過的每一句話,反思自己的表達是否有問題,也懷疑自己是不是一個不夠好、容易讓人誤解的人。這些念頭在腦海裡打轉,每天都像是在和自己開一場內心辯論會,自己難以釋懷。

直到後來意識到這種不斷追問「為什麼」的方式,並沒有幫助我走出困境,反而像是把自己困在了一個由自我檢討構成的泥沼裡。

我感受到,這種「一定要找到正確答案」的執念,讓我無法看清問題的全貌,也讓自己對任何情境的解讀變得僵化和單一。

後來,隨著逐進深入練習的自我覺察,我開始放下對絕對歸因的追求。

從「為什麼」的問題,慢慢轉變成「是什麼?我是怎麼看待這件事?我需要什麼樣的幫助?我有什麼期待?我可以怎麼做?」..等等。

我開始練習去觀察自己的感受,去理解自己的情緒,而不是急著找到一個答案。

現在面對類似的朋友誤解時,我會試著先停下來問自己:「這個過程我有什麼情緒出現?是什麼使我有這樣的感受?」我靠近自己的情緒,不與它抗爭,並且思考自己還需要什麼樣的幫助,允許自己擁有當下的感受,等待情緒流過,好好地向對方表達也去好奇對方了解對方,來讓彼此的關係更加和諧。

漸漸的,我減少了沉浸於過度反思的負面情緒中,也幫助我看見自己的價值。

自我覺察的旅程,教會了我以更開放的態度面對生活,在每一次挑戰中找到一絲平靜和合適的應對方式。

自我覺察的好處:情緒管理、內心平靜與成長契機

自我覺察的力量,來自於能幫助我們建立內在與外在的連結。

從內在來看,自我覺察幫助我們真實地感受自己的情緒、理解想法與需求,讓我們在這樣的基礎下接納自己所有面向。這份接納帶來的不僅是內心的安定,還有重新認識自己的契機、與自己和解的方式,相對的在情緒管理層面也能加以掌握。

從外在來看,覺察能力則是一座橋樑,幫助我們理解他人如何看待我們,進一步調整自己的行為模式,改善人際互動。

例如,當我們意識到自己的語氣可能讓對方感到不安時透過覺察了解自己以及與對方核對,在下一次的互動中主動調整,免去了自己腦袋打轉的困惑,為關係帶來更多的和諧。

當我們信任自我覺察能幫助我們看見更多選擇方案,我們能多一份力量,從中汲取成長的養分,開啟更加平靜與廣闊的生活旅程,也迎接那些看似艱難卻充滿希望的挑戰與機遇。